| 「考働する集団」の 新しいビジョンづくりを

|

|

| 「従藍而青」そして「異体同心」で |

| 今日は、台風直撃になるのではと昨夜から心配していましたが、皆さんの日頃の行いが良いのか、青空さえ見える天気となりました。休日にも関わらず参加して頂き本当にありがとうございます。 本日は午前中、この4月に入社された方を対象としたフレッシュセミナー2003が行われ、このビジョンづくり委員会にもゲストとして合流して頂きました。 本日の講師は、日本マーケティング協会で理事をされ関西マーケティング協会のマイスター代表でもある株式会社マンダムの桃田さんをお迎えしています。いよいよ3回目となったビジョンづくり委員会、今日も一緒に「ビジョン」について考えていきましょう。 まずはじめに、せっかくの機会ですので、神戸製鋼所環境部門と当社との統合についての考え方をお話ししたいと思います。 去る5月23日に「当社と(株)神戸製鋼所環境部門との事業統合について」の第2次臨時生産委員会が開催されました。この中で会社側主査である高久取締役から「『改革』というメニューは注文しても出てきません。チャンスを活かし自らが変えていこうとする姿勢が今もっとも重要であり、これなくして『改革』はなし得ないと考えています。」との発言がありました。私もまったく同感です。この発言を受けて私は、今回の会社統合は「従藍而青」(青は藍より出でて藍より青し)という言葉に例えられる。藍色と藍色が混じり合い煮詰められることによって、深みと光沢のある素晴らしい「青色」の企業となるように新会社のメンバーとなる一人ひとりが心をひとつにして「異体同心」で取り組んでいくことがもっとも重要であると発言しました。 「神戸製鋼所」の環境部門と「神鋼パンテツク」という、グループ会社とはいえそれぞれの文化と歴史を持った企業で働く「人」と「人」が集まって「神鋼環境ソリューション」という「新しい会社」を設立する。企業の成長過程の中で、事業や会社そのものの統廃合はよくあることです。しかし、よく耳にするのは「同体異心」、会社という組織は一緒になっても心が一つになりきれず、いつまでも力を出しきれずにゴタゴタするという話です。それぞれの生い立ちは異なっても(異体)、心を一つにして(同心)、前に向かって進んでいくことが会社にとってもユニオンにとっても、もっとも重要であると考えています。 では、「何を持って『異体同心』か?」ということになります。厳しい言い方ですが、まずは「お互いが今は『藍色』である」という現状認識をすることが大切だと思います。しかし、これは将来、「青色」になるんだという希望と可能性も含めての話です。その「青色」をめざしていくための、全員が共有できる「理念」と「ビジョン」を明示することが不可欠だと思います。 これは会社だけの問題ではなく、ユニオンにとっても重要な問題であることは言うまでもありません。それぞれの運動の歴史と伝統、さらには多くの先輩の努力によって今日のユニオンがあるということを、お互いが理解し合った上で、新しいユニオンをスタートさせることが大切であると考えています。 いずれにしても、会社統合後のユニオンの在り方については、今後、一つの方向性を示す中で、皆さんのコンセンサスを得ながらフレーム作りを行い、最終的には10月1日以降に新ユニオンの会員となる全員の理解を得た上で、所定の手続きを行い決定していくことにします。 |

|

|

| 「漠然とした不安」を取り除くためには理念(Philosophy)と展望(Vision)が |

| 最近、若い会員の方たちと懇談する機会があったのですが、皆さんの意見を聞いていると、今回の会社統合に対して、何となく不安感を感じている様子が伺えました。「社名が変わる」ということへの単なる煩わしさや、部署が変わったり上司が替わったりするのではといったことへの不安、自分が選び入社した会社のアイデンティティーはどうなるのか、等々、不安の要因は様々でしょうが、「これが…」といった確たるものではなく、「何となく不安」、「何となく憂鬱」といった漠然としたものなのではと私は感じました。 前回のビジョンづくり委員会のテーマは「『変化』を恐れず立ち向かう強い組織・集団に何が必要か」でした。山田泰造という人が書いた「ガリバーに勝った最前線の男たち」という本を教材として、スーパードライという大ヒット商品で見事にシェア・ナンバーワンを獲得しV字型回復を成し遂げたアサヒビールを題材に皆さんとディスカッションしました。 本に書かれたきれいごとかも知れませんが、トップから一社員まで、目標に向かって突き進む「動機付け」というのがきちっとしていたと思います。 私自身がこの本を読んで一番感じた、「変化を恐れない」ということと「ベクトルを合わせる」ということを当日のディスカッションのテーマにさせて頂きました。シェアをどん底まで落とし、社員の意識改革に取り組んだアサヒビールと、今の当社を同じように見ることはできませんが、「漠然とした不安」を取り除くためにはベクトルを合わせていく理念(Philosophy)と心を一つにしてめざす展望(Vision)が必要であると思います。 会社には会社の理念と展望が、ユニオンにはユニオンとしての理念と展望が必要です。このビジョンづくり委員会は、会社統合が発表される以前に設置したもので、新会社における新しいユニオンのビジョンを描くためにスタートしたのではありませんが、ユニオンとして普遍性のある理念にもとづくビジョンを描くことは、今となっては非常にタイムリーであったと痛感します。もちろん第1回目の委員会でお話ししたように、ユニオンという「組織のビジョン」を描くことだけが目的ではなく、むしろ20代の皆さん方が自分自身の10年後をイメージして、一人ひとりが「自分のビジョン」を描くことが大切だと思っています。18人のビジョンづくり委員の18のビジョンが描かれたときに、その集合体としての「ユニオンのビジョン」が見えてくるのではと思います。 柴田昌治という人の「『ここがおかしい!』と言えるサラリーマンになる!」という本に「ビジョン」ということについて書かれていましたので、少し長いですが引用したいと思います。

なかなか厳しいですが、「企業」という立場からは確かにこうしたことが求められているのだと思います。しかし視野を広げて考えれば誰にでも「ビジョン=将来に対する希望や夢」はあるはずですよね。その夢の実現のための一つの手段として「働く」ということがあるわけですから、そういう意味ではおろそかにできない問題であるとも言えます。 今回は皆さん方に事前資料を配付しました。配ってから気づいたのですが、どうも私自身、理念(Philosophy)と展望(Vision)を混同していたのかも知れません。先日、広島のコベルコ建機さんを訪問したのですが、会社案内を拝見すると企業理念(Corporate Philosophy)があって、その元に経営理念(Philosophy of Management)と行動指針(Principles)が明記されていました。非常にわかりやすく書かれていて感心した次第です。言葉にとらわれるわけではありませんが、どうも頭の中がすっきりと整理されていなくて、それがこの委員会が迷走しがちな原因なのかも知れません。ということから、今日は皆さんと一緒に桃田さんの話を聞いて、頭の整理をしたいと考えています。 |

| 「ユニオンは「人」に焦点を当てた 「『考働』する集団」 そしてキーワードは「共生」 |

社内でいろんな方と話をする中で、「この会社には哲学がない、理念がない」という声を聞くことがあります。では本当に当社には理念も哲学もないのでしょうか。去年の6月、スキルアップセミナーの講師として来て頂いたアサヒビールの川村さん(現・博多工場エンジニアリング部長)が1時間半に及ぶ「ビール製造工程と化学工学」と題した講演の最後に「私のモットーはこれです」といってパワーポイントで披露したのが、実はそっくりそのままアサヒビールの経営理念だったという話は何度かしましたね。「アサヒビールグループは…」というのが「私は…」となってたんです。川村さんはふつうにしゃべってましたが、これはなかなかすごいことだと思います。

では、当社の理念はどうなっているのか。

消費財メーカーと生産財メーカーの違いはありますが、ほとんど一緒というか、とくに当社の理念が劣っているとは思えません。ようは、決めた理念を、いかに自分のものとして自分自身の行動レベルまで落とし込んでいくかが問題なのだと思います。それは社長や上司が命令するものではなく、自分自身が誇りを持って、考え決意するものだと思います。ユニオンもみんなが参加する集団として共有できる理念を言葉として掲げる必要があると思います。 現在のパンテツクユニオンでは、「理念」として掲げたものはありませんが、1998年に開催した定期総会において、「労働組合とは何か」のコンセプト(概念)として、次のとおり決定しています。

実はこの中には、・仲間意識の共有、・労働対価の向上、・高い参加意識、という三つの柱となる言葉が含まれていて、この三つがユニオンショップ協定による全員参加の企業内労働組合としての「理念」に相当するのではないのかなと考えています。そして・雇用の確保、・労働条件の向上、の二つが労働組合としてのミッション(使命)として位置づけられると思います。 こうした「理念」にもとづき「ミッション」を追求していくための目標(ビジョン)を設定する。こんな整理の仕方もあるのかなと考えています。 ここで大切なのが「考働」ということです。実はマンダムでは社内共通の用語として、「行動する」は「考働する」と言い換えているそうです。考え、そして働く。良い言葉ですね。桃田さんから拝借して、ユニオンの新しいコンセプトは「考働する集団」にしたいなと実は考えています。 そしてもう一つのキーワードは「共生」です。共に生きる。「生きる」と言う言葉には単に生存するということだけではなく、成長するという意味も含んでいると思います。人に焦点を当て、考え働き成長する。この集まりがユニオンだと思います。「労働」、「働く」という言葉の持つ意味は実に多様化しています。しかし、いつも話していますが、「労働を提供」することによってその「対価」として賃金を得るという仕組みは不変です。労働力を「資源」として考えるのか、「資本」として考えるのか。当然私は、「資本」として考働することによって、その値打ちを高めていくことが、自分にとっても会社にとっても双方の「利」につながっていくと思います。これがパンテツクユニオンが「人材」ではなく「人財」という文字を使っている理由です。ユニオンとしての理念とビジョンを考える前提として、まずは言葉の定義について説明させて頂きました。 |

| これからの労使の関係は「労使共生」・・・純円の関係 |

|

|

|

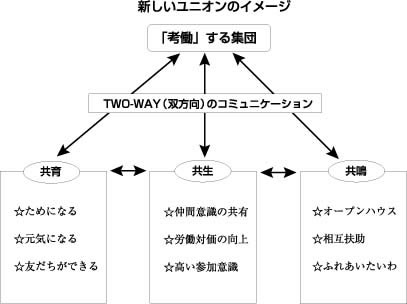

| 「共育」、「共生」、「共鳴」が ユニオンとしての価値を生み出す |

| このような考え方でユニオンの運営をしていますと、「パンテツクユニオンは労働組合の精神を忘れている」とか「変わり者の組合だ」とか言われることがあります。これは大きな誤解です。これまでから私は、「時代背景がどのように変わっても『労働組合』の役割は不変である」と言ってます。では「労働組合の役割」とは何でしょうか。言い古された言葉のようですが、労働者の労働諸条件を維持向上し、雇用の場を確保する。大きくはこの二つにつきると思います。「企業内労働組合」という大前提の上では、あくまでも働く場である会社が成長し社会に貢献することが第一であり、そのために労働を提供する私たち自身の労働対価を向上させることが重要であることは言うまでもありません。収益も上がらず、株主からも見放され、社会に貢献できない企業は、もはやその存在理由すら無くしています。つぶれてしまいますよね。であるからこそ、「雇用の場の確保」は「雇用の場の創出」であり、新製品を開発するのも組合員、生産するのも組合員、販売するのも組合員、それをスタッフとして支えるのも組合員。そしてそんな組合員同士がお互いに仲間意識を共有することによって成立するのが「労働組合」という組織だと思います。 ともに育つ「共育」、純円の関係としての「共生」、そして労働組合の原点ともいえる相互扶助の精神である「君が憂いに我は泣き、我が喜びに君は舞う」を柱とした「共鳴」。この三つのキーワードにもとづくコンセプトが、経済の成長拡大のみを美徳としない新しい価値観の中でユニオン(労働組合)としての価値を創出していくことになると思います。 そしてこの三つのキーワードに、現在のパンテツクユニオンの活動指針とも言える「3×3のトリオイズム」を当てはめてみると図のようになるのかなとも思います。 |

|

| 「心」と「心」をつなぐTwo-Way (双方向)コミュニケーション |

| こんなコンセプトにもとづいた理念とビジョン。皆さんの元気なアイデアを注ぎ込んでいけば、きっと素晴らしいものが出来上がると思います。しかし、どんなに立派なコンセプトによる理念やビジョンが出来ても、そこに「人」の心が通い合わなければ意味をなしません。理念もビジョンも、いつでも書き換えられます。一番大切なのは「心」と「心」をつなぐTwo-Way(双方向)コミュニケーションですね。IT社会がどんどん進み、Eメールや携帯電話の普及が、情報伝達の速度を上げる一方で、本来の意思疎通やふれあいといったものを欠如させている。パンテツクユニオンでも、ホームページの活用やEメールによる情報発信を始めてから、職場での生身の人間同士の対話がやや不足しているような気がします。情報伝達の手段がどうであれ、Two-Wayコミュニケーションを最重視することがユニオンとして大切なことですね。そのためにも一人ひとりがその考えや思いを「語る」ということが必要です。「雄弁は人をいっそう勇敢にし、勇気は人をいっそう雄弁にする」。これはゲーテの友人のスタールという女性作家の言葉だそうです。自己の責任のもとで自由に発言し、その発言を責任を持って受け止める。これこそが「労働組合」という集団に受け継がれているDNAだと思います。そんなユニオンの新しいビジョンが、皆さんのTwo-Wayによって出来上がることを心から期待しています。 |

| 以 上 |

| (6月21日開催の第4回ビジョンづくり委員会での挨拶の一部を加筆させて頂きました) |

|

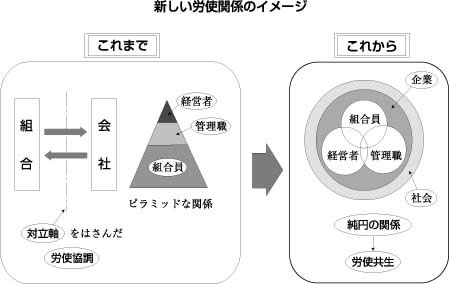

次に労使関係について少し話をしたいと思います。「ユニオン」、「労働組合」と来ればその相方というか対局は「会社」。いわゆる「労使」ですね。「労使協調」とよく言います。安全衛生に対する取り組みでは「労使の垣根はない」とも言います。極論かも知れませんが、もともと「協調」していないから敢えて「労使協調」と言い、もともと垣根があるから「せめて安全ぐらいは垣根なしで行こうよ」と言い、対等でないから法律によって対等にしている。これがこれまでの労使の関係だと思います。もちろん歴史的にはこれが正しかった時期もありますし、現在でもこうした考え方が時と場合によって必要であることは否定しません。しかし、これからは、「労使共生」という考え方にもとづくべきであると私は考えています。「賃上げ」や「時短」といった経済闘争の根拠も希薄となり、従業員に投資をするという考え方なしでは優秀な人財も寄りつかなくなります。「階級闘争」という言葉の意味を私はよく知りませんが、上から順に「経営者」、「管理職」、「組合員」というピラミッドな関係を前提に考えることもすでに終わっていると思います。これからは、社会という円の中にある会社という円の中に、「経営者」、「管理職」、「組合員」のそれぞれの円が浮かぶという、純円の関係。これがこれからの労使関係のイメージだと思います。ただ、そうは言っても、いざという時は、その立場と利害で対立することもあるでしょう。その時はその時で、お互いの立場を尊重し真摯に話し合えばよいのではないでしょうか。繰り返しになりますが、対立を前提とした関係は、55年体制の自民党と社会党の関係のようであり、すでに意味をなくしています。これまでの慣行や前例に執着せずに、タブーなしで考えていくことが大切です。世間ではどちらかというと組合側よりも会社側の方に前例主義にこだわる硬直性が見受けられるようです。これは「管理する」という立場にとらわれたリスクや責任回避の意識から来るものだと思いますが、所詮同じ企業内の運命共同体、もっと「信頼」をベースに考えるべきであると思います。

次に労使関係について少し話をしたいと思います。「ユニオン」、「労働組合」と来ればその相方というか対局は「会社」。いわゆる「労使」ですね。「労使協調」とよく言います。安全衛生に対する取り組みでは「労使の垣根はない」とも言います。極論かも知れませんが、もともと「協調」していないから敢えて「労使協調」と言い、もともと垣根があるから「せめて安全ぐらいは垣根なしで行こうよ」と言い、対等でないから法律によって対等にしている。これがこれまでの労使の関係だと思います。もちろん歴史的にはこれが正しかった時期もありますし、現在でもこうした考え方が時と場合によって必要であることは否定しません。しかし、これからは、「労使共生」という考え方にもとづくべきであると私は考えています。「賃上げ」や「時短」といった経済闘争の根拠も希薄となり、従業員に投資をするという考え方なしでは優秀な人財も寄りつかなくなります。「階級闘争」という言葉の意味を私はよく知りませんが、上から順に「経営者」、「管理職」、「組合員」というピラミッドな関係を前提に考えることもすでに終わっていると思います。これからは、社会という円の中にある会社という円の中に、「経営者」、「管理職」、「組合員」のそれぞれの円が浮かぶという、純円の関係。これがこれからの労使関係のイメージだと思います。ただ、そうは言っても、いざという時は、その立場と利害で対立することもあるでしょう。その時はその時で、お互いの立場を尊重し真摯に話し合えばよいのではないでしょうか。繰り返しになりますが、対立を前提とした関係は、55年体制の自民党と社会党の関係のようであり、すでに意味をなくしています。これまでの慣行や前例に執着せずに、タブーなしで考えていくことが大切です。世間ではどちらかというと組合側よりも会社側の方に前例主義にこだわる硬直性が見受けられるようです。これは「管理する」という立場にとらわれたリスクや責任回避の意識から来るものだと思いますが、所詮同じ企業内の運命共同体、もっと「信頼」をベースに考えるべきであると思います。